Les manières d’habiter : Repenser notre façon de vivre ensemble (dernière et 3ème Partie)

Aujourd’hui, nous nous penchons sur une question tout aussi cruciale : les manières d’habiter. Comment nos façons de vivre évoluent-elles et comment influencent elles la place de la nature en ville ?. Dans les deux premières parties de notre série sur la bétonisation galopante, nous avons exploré les enjeux de l’habitabilité de nos territoires (planification par les politiques de l’aménagement d’un bassin de vie) et l’impact de l’habitat en lui-même (choix des matériaux et des règles de rénovation / construction).

L’évolution des modes de vie

Outre l’attractivité du territoire, la demande de logements augmente aussi parce que nos façons de vivre évoluent. D’un côté, des familles s’agrandissent et il faut plus d’espace dans le logement pour accueillir les nouveaux membres. Ou elles se séparent, il faut alors deux appartements au lieu d’un. Lorsque les personnes sont propriétaires, des chambres restent vides au départ des enfants ou au décès des époux ou épouse vieillissant. De l’autre, des tendances aux habitats partagés rentrent dans les mœurs. La colocation, habitude d’étudiants, se poursuit de plus en plus à des âges avancés.

L’agencement des logements

La tension du logement fait le bonheur des promoteurs qui souhaitent construire au plus rentable. Malheureusement pour la nature en ville, c’est elle qui disparait en premier pour laisser pousser du béton en forme de résidences. Plus il y aura des démolitions / constructions, moins il y aura de la place pour la nature en ville. Il est donc important que l’espace dédié aux logements soit optimisé.

Tout d’abord, plus de moyen devrait être donner au service urbanisme pour repérer les logements vides et interpeller les propriétaires pour qu’ils les vendent ou qu’ils les remettent en état et mettent leurs biens en location. D’après l’INSEE, plus de 3000 logements sont vacants à Chambéry, soit les 3/4 des demandes.

Puis au moment de concevoir et de rénover des logements, l’agencement devrait être étudié de manière concertée avec les futurs résidents en prenant en compte leurs besoins, avec les associations de défense de l’environnement en fonction de la nature du terrain et quand il existe avec les collectifs d’habitant pour leurs expertises d’usages du lieu concerné. Ce qui demande là aussi de nouvelles volontés aux promoteurs et maîtres d’ouvrage pour changer de méthodes de faire. Des associations peuvent aider à cette mise en relation comme Unitoit. L’association Plante & cité produit des études d’ingénierie de la nature en ville. Les maîtres d’œuvre peuvent s’y inspirer pour intégrer la végétation autour et sur les bâtiments.

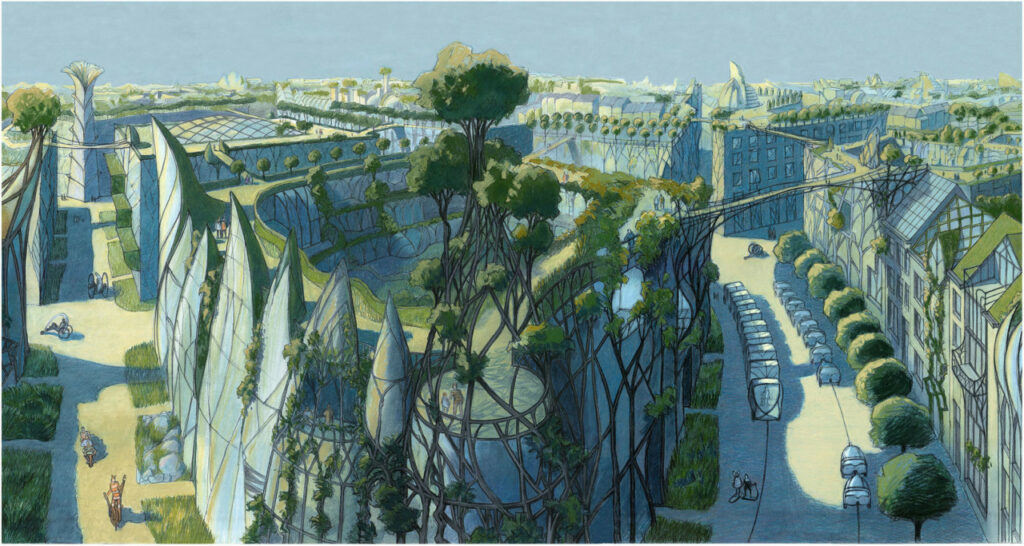

Les nouvelles formes d’habitat

Certains urbanistes et architectes réfléchissent à des logements ou un ensemble de logement modulable suivant la situation de la vie, à comment rajouter des étages aux bâtiments existants, à faire en sorte qu’une pièce puisse remplir plusieurs fonctions…. Attention à leurs réflexes de la page blanche alors que sur le terrain, il y a tellement de choses à prendre en compte. Ce sont des changements de mentalités à opérer.

Les formes d’habiter autres que simple propriétaire ou locataire qui existent et se développent sont :

- La colocation sous plusieurs formes, tous locataires avec des baux individuels ou solidaires.

- La cohabitation intergénérationnelle solidaire, une personne propriétaire de plus de 60 ans met à disposition une partie de son logement (gratuitement ou en faible location) à un ou une étudiante contre une présence ou de services réguliers.

- La location d’une chambre chez l’habitant, un propriétaire loue une chambre meublée chez lui/elle.

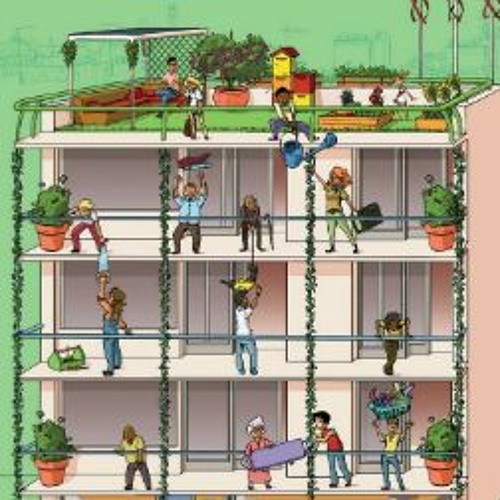

- L’habitat partagé qui implique des espaces communs (buanderie, cuisine d’été, chambre d’ami commun…).

- L’habitat participatif qui est une forme plus impliquante d’habitat partagé dans sa mise en œuvre (choix des volumes, des matériaux, des artisans, de la gouvernance entre habitants), doté de services et d’équipements partagés.

- L’habitat inclusif pour personnes âgées ou handicapées vivant dans des logements privatifs tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale.

- L’habitat léger ou réversible sans fondation, qui est facilement et rapidement démontable ou mobile.

- Le logement social et non social dans un même bâtiment.

L’évolution de la réglementation

Face à ces nouvelles manières d’habiter, la réglementation évolue petit à petit, notamment par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) qui permet de les cadrer.

Les sources de financement, aidé ou non, et l’accès à la propriété peuvent être soit individuelles soit collectives, avec un aspect spéculatif ou non suivant les différentes formes juridiques (copropriété, coopérative d’habitants, association fond de dotation, Société Civile Immobilière…).

Ces alternatives viennent interroger notre façon de vivre ensemble et d’expérimenter des modes de gestion démocratique, comment faire des choix ensemble pour habiter en bon voisinage et de manière harmonieuse avec l’espace naturel.

Conclusion des 3 parties sur la bétonisation galopante

En France, l’aménagement de l’espace est imaginé et réglementé :

- À une échelle de bassins de vie par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur un temps long de 20 ans.

- À une échelle plus locale d’intercommunalité par le Plan Local d’Urbanisme qui transcrit ce qui est dit dans le SCoT.

Je vous invite à réfléchir sur l’habitabilité du territoire de Métropole Savoie. Comment accueillir 25% de personnes en plus de la population actuelle sur Grand Chambéry ? Faut-il absolument construire autant de logements, 18 000 dont près de 4 000 à Chambéry ? D’où vient ce chiffre, est-il raisonnable ? Les constructions vont-elles empiéter sur les trames vertes et bleues qui lient le massif des Bauges et de Chartreuse ? Leur maintien d’après le SCoT est un enjeu important de la préservation de la biodiversité.

Je vous invite ensuite à vous interroger sur la manière dont le PLUiHD réglemente les habitations existantes et futures et en même temps comment il intègre les trames vertes et bleues et protège les espaces naturels.

Malgré quelques efforts comme obliger à garder 10% de pleine terre sur les parcelles du centre-ville (zone UCA), intégrer une OAP Continuités écologiques et lutte contre les îlots de chaleur qui propose des recommandations de nichoirs, de toits et murs végétalisés, les citoyens sensibles à l’écologie seront obligés de réagir et de mettre les décideurs face à leurs responsabilités qui ne prennent pas assez de mesures concrètes.

Le secteur du bâtiment est le 2e poste d’émission de CO2 après le transport en France. La démolition pour reconstruire de nouveaux logements devrait être l’exception, et la transformation et notamment l’isolation thermique la norme avec l’utilisation de matériaux biosourcés.

Et enfin, je vous invite à prendre connaissance ou à expérimenter des manières d’habiter ensemble, tous vivants confondus, humains et nature en ville. Cela part des formes connues comme la copropriété ou la colocation jusqu’aux formes plus osées comme l’habitat partagé avec ses espaces communs à gérer collectivement. Repenser l’espace suivant ses besoins, partager ou transformer pour accueillir plus de personnes éviterait de devoir détruire pour construire autant.

Appel à l’action

En tant que citoyens, n’hésitez pas à communiquer, à vous rassembler derrière une cause commune et à faire pression sur les élus et les promoteurs. Si vous êtes propriétaire vendeur d’un logement avec jardin, vous avez la possibilité d’obliger l’acheteur à garder le jardin en établissant une Obligation Réelle Environnementale (ORE) au préalable.

Ensemble, nous pouvons repenser notre façon de vivre et de construire pour un avenir plus durable et plus harmonieux. Rejoignez des initiatives locales, participez à des consultations publiques et faites entendre votre voix. L’avenir de notre habitat est entre nos mains !

Bonjour,

Merci pour ces 3 épisodes intéressants.

Pour info, le groupe « urbanisme » du Mouvement Citoyen Grand Chambéry s’est investi dès 2018 dans un travail participatif critique sur le PLUI-HD (celui de 2019 puis toutes les modifications annuelles), en insistant systématiquement et fortement sur les hypothèses démographiques excessives et déraisonnables (écologie, social, vivre ensemble, …), co-élaboré lors d’assemblées citoyennes et d’ateliers. Ci-dessous lien vers tract A5 avant l’enquête publique du PLUI-HD de 2019, et une de nos dépositions lors de la modif 5. D’autres documents sont disponibles sur le site du MCGC.

Ci-dessous

https://grandchamberycitoyenne.fr/espace/documents/302

https://grandchamberycitoyenne.fr/post/Contribution-du-MCGC-a-l-enquete-publique-sur-la-modification-n-5-du-PLUI-HD