Réflexions sur l’habitat et son impact environnemental (Partie 2)

Dans la première partie de notre dossier sur la bétonisation galopante, nous avons exploré les enjeux de l’habitabilité de nos territoires, inscrits par la Métropole Savoie dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Aujourd’hui, nous nous penchons sur une question tout aussi cruciale : l’habitat lui-même. Quel est l’impact de nos choix d’habitat sur notre empreinte carbone ? Comment les êtres humains choisissent-ils de réglementer leur habitat ?

L’impact de l’habitat sur l’empreinte carbone

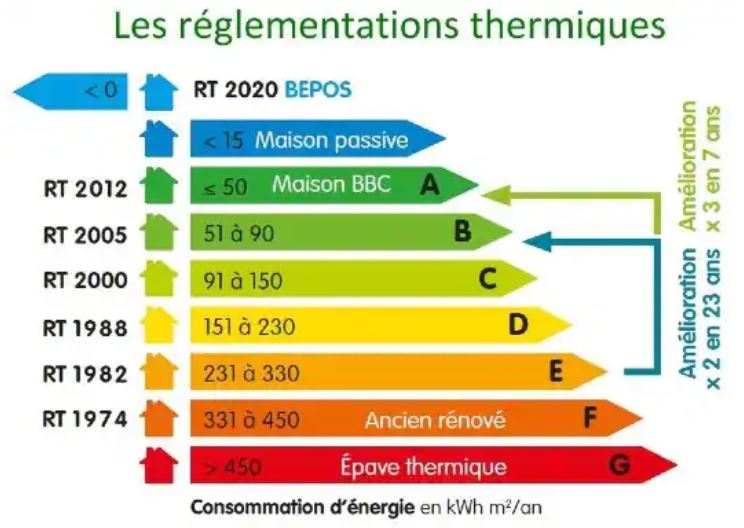

Un certain nombre de lois et décrets nationaux réglementent les nouvelles constructions et la rénovation pour une meilleure efficacité énergétique.

D’après le Secrétariat général à la Planification Écologique (SGPE), le secteur du bâtiment émet 29% des gaz à effet de serre nationaux en 2023, soit le 2e poste d’émissions après le secteur des transports (31%).

- 16% sont liés à la fabrication des matériaux de construction, principalement le ciment et l’acier.

- 6% sont dus à l’imperméabilisation des sols, le cycle du CO2 ne pouvant plus se faire avec la terre enlevée.

- 77% proviennent de l’exploitation du bâtiment (électricité, gaz avec les déperditions énergétiques variables suivant le bâtiment…).

La démolition d’un bâtiment pour en reconstruire un autre est un acte très impactant : gâchis des matériaux et perte de biodiversité, épuisement des ressources par l’extraction de nouveaux matériaux et non biosourcés pour la plupart des chantiers de construction.

La démolition systématique est avant tout un problème culturel. « C’est plus cher que le neuf », « c’est trop compliqué », « on n’a pas de garanties ». Et si on y regardait de plus près avec des diagnostics précis ? Et si on se posait sincèrement l’équation économique complète en y intégrant les enjeux carbone, matériaux et déchets dans la réflexion ? De plus, ces dernières années, les professionnels en matière d’isolation de bâtiment sont monté en compétence et il y a de plus en plus de retour d’expérience.

La fabrication du ciment est très énergivore car elle nécessite de maintenir la température du four à 1450°C en permanence. Des matériaux plus écologiques tels que la brique de terre pourraient être mieux utilisés mais ont un coût financier plus élevé car la production de ces matériaux est moins industrialisée que le ciment (lobby) et le savoir-faire moins répandu.

On pourrait imaginer une aide financière d’État pour inciter à construire avec des matériaux biosourcés, fabriqués localement et peu transformés, tels que MaPrimeRénov. En Savoie, le bois pourrait être un élément de construction des logements.

L’enjeu réside principalement dans le parc existant, c’est-à-dire la rénovation : au moins 80% de la ville de 2050 est déjà là sous nos yeux. La transformation doit devenir la norme et la destruction l’exception.

La réglementation de l’habitat

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUiHD) transcrit le Schéma de Cohérence Territoriale à une échelle plus fine, celle des communes. Sur notre territoire c’est à l’échelle de Grand Chambéry. Ce plan régit l’occupation et le devenir des sols, ainsi que les déplacements, c’est le document d’urbanisme de référence. Le PLUiHD réglemente donc la bétonisation : il définit les zones à urbaniser, les zones à rester agricoles, etc. Il détermine également comment les bâtiments doivent respecter l’alignement par rapport aux autres, leur emprise au sol, leur hauteur maximale, et bien plus encore. Un permis de construire, déposé en mairie n’est validé et délivré que s’il respecte les règles inscrites dans ce document de référence.

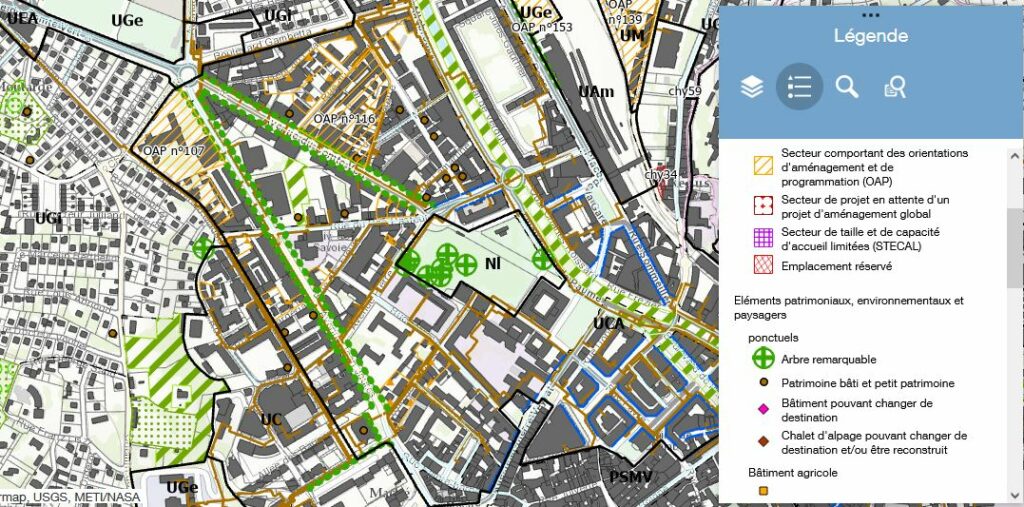

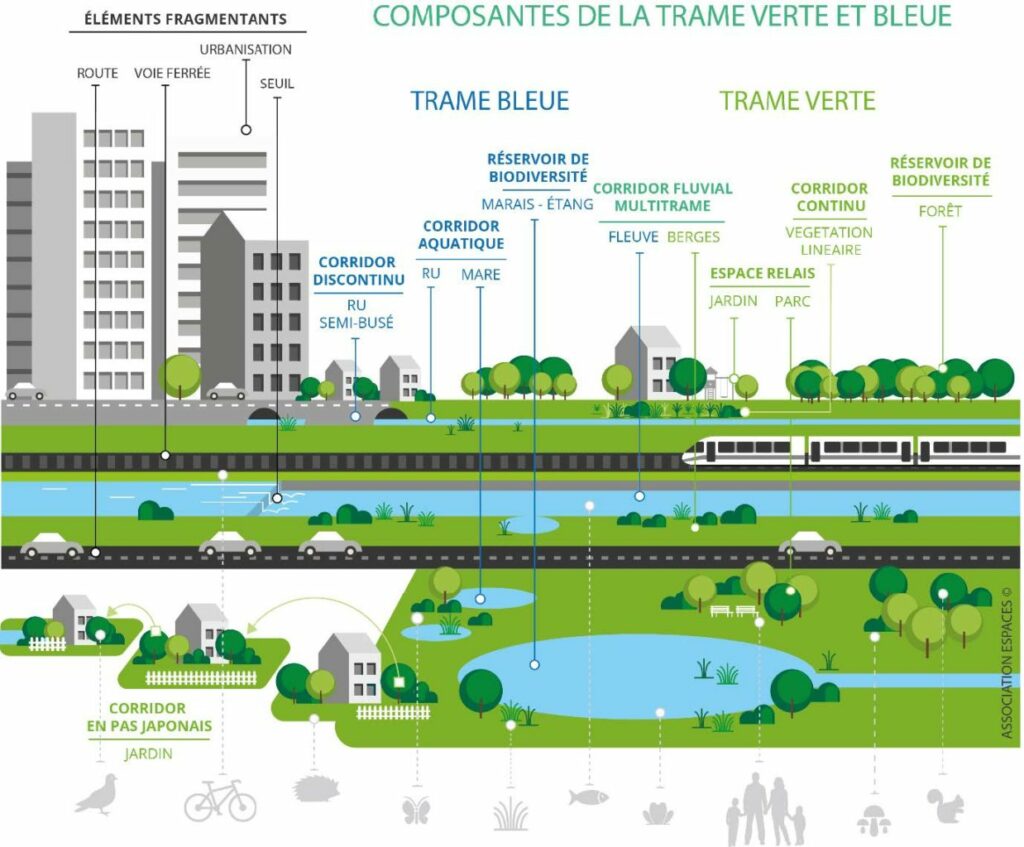

Les trames vertes et bleues dans le PLUiHD

Les trames vertes et bleues abordées dans le SCoT doivent être aussi intégrées dans le PLUiHD. Je vous invite à comparer une carte satellite de Chambéry (actuelle mais aussi des années antécédentes sur géoportail) avec les zones à protégées notées dans la cartographie du PLUiHD, les espaces de boisement protégés, les zones naturelles, les alignements d’arbres, les arbres remarquables. Est-ce que cela correspond à ce que l’on voit sur l’image satellite ? Est-ce que certaines zones végétalisées ne sont pas indiquées en tant que telles ? Comment les trames sont-elles prises en compte dans le PLUiHD face aux possibilités de construire ?

Vu du ciel, nous pouvons observer les liaisons naturelles entre les Bauges et la Chartreuse. L’Hyère et la Leysse ont une importance capitale dans ce lien et constituent les trames bleues. Au niveau de la végétation, les alignements d’arbres et les jardins privés assurent également cette connexion, ce sont les trames vertes.

Si l’alignement d’arbres est protégé par le code de l’environnement (article L350-3), il n’en est rien pour les jardins privés qui composent 75% des espaces verts de Chambéry. Les trames vertes se réduisent surtout sur ces parcelles privées où se trouvent un patrimoine du début du 20ème siècle. Les propriétaires âgés qui n’ont pas rénovés au fur et à mesure quelque soit leurs raisons se retrouvent avec des bâtiments vétustes souvent entourés de jardins magnifiques, riche en biodiversité. Très souvent démarchés par les promoteurs, ces propriétaires ou leurs successeurs ont la belle aubaine de revendre à des prix « déloyaux » à ces promoteurs qui rasent le maximum autorisé par le plan d’urbanisme pour construire un maximum de logement rentable.

Les règles phares d’un respect de la nature en ville dans le PLUiHD

Ces dernières années, le PLUiHD a été révisé afin d’intégrer des règles d’urbanisme en faveur du respect de la Nature en Ville :

- La mise en place d’un pourcentage de pleine terre obligatoire dans les permis de construire. Il est de 10% de la surface de la parcelle en zone UCA (cœur d’agglomération).

- L’intégration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) appelée Continuités écologiques et lutte contre les îlots de chaleur, dans laquelle sont exprimés quelques recommandations comme l’intégration de nichoirs artificiels dans le nouveau bâti ou la végétalisation des toits et murs.

- L’intégration de la nature en ville dans les OAP sectorielles.

- La volonté de chiffrer le pourcentage de canopée dans le domaine public en dessous duquel ne pas descendre.

La ville de Chambéry montre une certaine volonté :

- En signant en juin 2024 une charte de l’arbre pour protéger le patrimoine arboré commun en intégrant le principe ERC (Éviter, Réduire, Compenser).

- En lançant un appel en 2023 aux propriétaires pour inventorier les arbres remarquables dans le domaine privé.

- En faisant réaliser des inventaires floristiques et faunistiques par un naturaliste sur certaines zones (Atlas de la Biodiversité Communal).

Responsabilité des décideurs

Je vous invite à vous interroger sur ces règles. Sont-elles suffisantes pour un équilibre Humain / Nature en ville tout en maintenant ses fonctionnalités ? sont elles contraignantes ou juste recommandées? Comment sont elles appliquées, par quels moyens ? Cela est il dit ?

Est-ce responsable de la part de la chaîne des décideurs : le propriétaire qui vend deux à trois fois le prix du bien aux promoteurs, le maître d’ouvrage souhaitant maximiser le retour sur investissement, l’élu qui signe le permis de construire ? Est-ce qu’un jour ces décideurs seront condamnés pour inaction face aux changements climatiques ? Le mal est déjà fait.

In fine, l’autorisation des permis de construire permet encore de raser, de couper de grands arbres, de faire fi de la biodiversité existante, de couper des trames vertes et de bétonner, sans aucune concertation. Alors que la société civile montre de plus en plus la volonté de participer à la construction de son cadre de vie, co-construire avec les élus et les agents à l’aménagement de leurs communes.

Il existe des outils autres que le PLUiHD qui pourraient être « détournés » par les élus convaincus pour une meilleure intégration des habitats avec la nature en ville (Établissement Public Foncier, Société Publique Locale) et éviter des spéculations immobilières qui dépassent l’entendement.

Les élus manquent-ils d’audace et de responsabilité dans les choix de préserver la nature en ville au détriment de l’appât du gain ou d’une soi-disant grandeur d’une ville ou d’un défaitisme à défendre face à la complexité de la réglementation? Sûrement tout cela à la fois.

Notre patrimoine naturel n’est donc pas préservé à sa juste mesure. La prise de conscience dans les révisions du PLUiHD est lente et les dispositifs sont de bonnes paroles mais ne sont pas suffisants, il faudrait plus de sérieux pour les appliquer.

Les citoyens devront inciter à un grand travail de changement de perception des décideurs. À nous de voir comment…

n’hésitez pas à réagir à cet article en laissant un commentaire